第79番元札所 瑠璃光寺

2017/07/16

天皇寺の近く、八十場に泉があり、ところてんで有名な清水屋(きよみずや)が店を構えています。

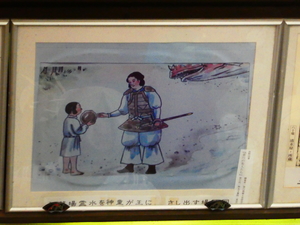

「四国辺路日記」によると、昔、左留礼(さるれ)親王が80人余りの兵で悪魚退治に行きました。

その際に、悪魚の毒に当たり、八十場の霊水で蘇生したという。

また、崇徳上皇が亡くなって荼毘に付されるまで3週間近く、亡骸を八十場の霊水に浸し続けました。

その顔は生きているようだったとか。

この伝説の泉で営業するところてんの清水屋は、いまや有名店となっています。

「四国辺路日記」にも出てくる金山薬師(瑠璃光寺)へ向かいます。清水屋の傍の道を登って行きます。

すぐに鳥居があります。扁額には「金山大神」とあります。

しばらく登ります。

二の鳥居があります。この先に瑠璃光寺と金山神社があります。

サヌカイトでできた石段を上がると金山神社があります。

瑠璃光寺は江戸時代まで札所でした。

しかし、崇徳天皇社(今の白峰宮)が札所と勘違いしてお遍路さんが行くようになり、瑠璃光寺は忘れられました。

瑠璃光寺もかつて大きな伽藍があったことでしょう。

今は工場が建っています。この金山で採取されるサヌカイトで楽器を作っているそうです。

サヌカイトの石が山積みです。金山の名産となっています。

廃寺寸前の瑠璃光寺。ですが、大師堂は地権者の方がよく掃除されていて、いまだ健在です。

大師堂の隣には朽ち果てた前の大師堂が・・・。もうすぐに跡形も無くなりそうです。

本堂にいたっては木の棒4本が立っているのみ。ちなみに、瑠璃光寺の管理及び納経は醍醐寺です。

瑠璃光寺の境内にも泉があります。

井戸もあります。

金山薬師(瑠璃光寺)の由来は、弘法大師が八十場の霊水付近で霊感を得て、薬師如来の石像を彫り安置したものです。

一方、天皇寺の前身、妙成就寺(みょうじょうじゅじ)の由来は、弘法大師が八十場の霊水付近で霊感を得て、霊木に十一面観音菩薩を刻んで安置しました。

妙成就寺は崇徳天皇社が造営されると、別当寺として崇徳天皇寺と改められました。

神仏分離で廃寺となり、今の天皇寺となります。

伝承自体がいい加減なお寺も多数ある中で、天皇寺も色んな伝承が錯綜してややこしいです。

ただ、天皇寺は八十場付近の霊水信仰が発端であるのは確かです。

瑠璃光寺の奥の院へ向かいます。門の形ような棒が立ってます。

地権者の方がよく整備しています。荒れ果ててはいません。

奥の院は30年くらい前まで人が住んでいたそうです。

竹林の間を抜けるとすぐです。

見るからに怪しげな建物がありました。

中に入ってお参りしてもいいそうです。

建物の中の様子。薄暗く不気味なことこの上なし。

奥にも建物があります。近寄れません。

奥の院からの眺め。昔はここから海が見えたことでしょう。

お気軽にご相談ください

株式会社 アワーサポート

TEL 088-636-1717 FAX 088-636-1670

〒770-8008 徳島県徳島市西新浜町1丁目6-34

営業時間:9:00〜18:00(土日祝日休み)

上記以外の時間も連絡可