第40番 観自在寺

2016/08/12

愛媛県、いよいよ『菩提の道場』です。煩悩を断ち切り、極楽浄土へ向かいます。

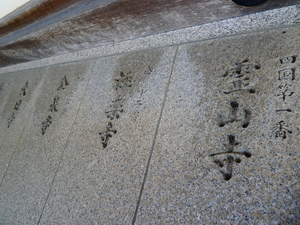

ここ観自在寺は、第1番札所霊山寺から最も遠く『四国霊場の裏関所』と言われます。

仁王門の天井には有名な『十二支の方位盤』です。元禄2年(1689)発行の『寂本四国返礼記』にも紹介されています。

仁王門を過ぎると鐘があります。「1人1つき」優しくつきましょう。

たまに若い男がフルスイングで叩いて大音量を発していますが、びっくりするのでやめましょう。

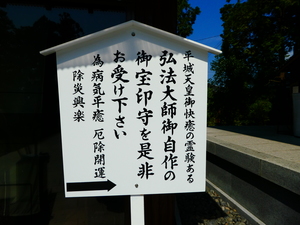

何といっても皇室から庶民まで熱心な信者が多く、平城天皇、嵯峨天皇は行幸されたそうです。

平成天皇が植えた古松が、昭和19年(1944)の台風で倒木。その切り株の中に昭和天皇がお手植えされました。

『お忘れぽっくり地蔵』は、私たちの苦しみ悩みを除き、安楽な世界へ導く菩薩さまだそうです。

『栄かえる』を撫でてあげます。「親子孫と三栄える」「お金がかえる」「福がかえる」「病気がかえる」のご利益があるそうです。色んな「かえる」があります。

お土産には交通安全のお守り「無事かえる」がありました。「若かえる」の商品でもあれば女性遍路にうけるかも。

十二支守りの八体仏。自分の干支の本尊にお水をかけて祈念します。

寺名にちなんだ観自在菩薩像と本堂。

観自在寺は何度も火災に遭いました。本堂は2度も焼失。

今の本堂は昭和39年(1964)に、熱心な信者の浄財(寄付)だけで再建したものです。

弘法大師は1本の霊木から、本尊の「薬師如来」と脇仏の「阿弥陀如来」「十一面観世音菩薩」の三尊を刻みました。

そして、2度の火災から奇跡的に免れています。

とくに本尊の「薬師如来」の手には薬壺(やっこ)があり、中に入っている薬でどんな病気も快癒します。

本尊を刻んだ残り木で、弘法大師が「南無阿弥陀仏」と手印を残した宝判があります。

その際、大師が病根を取り除く祈願をしました。病気で苦しんでいる人におすすめ。

平成5年(1993)に改築された大師堂。

大師堂に3つの金剛杵(こんごうしょ)が置かれています。これは五鈷杵(ごこしょ)。

五鈷杵を持つ大師像が多く見られます。

三鈷杵(さんこしょ)。大師は中国から「密教修禅の道場を示したまえ」と願いを込め、三鈷を宙に投げました。

独鈷杵(どっこしょ)です。金剛杵は他にも七鈷杵、九鈷杵、宝珠杵、宝塔杵、割五鈷杵などがあります。

金剛杵は、主に護摩などの儀式に使われ、祭壇に置かれています。

仏足石(ぶっそくせき)は仏像がつくられる以前の信仰対象でした。

お釈迦さまの姿を拝むことは、畏れ多いと考えたのでしょう。

大師堂の回廊は、四国八十八か所のお砂踏みができます。

お砂踏みで大師堂を1週まわって、最後に高野山のお礼参りとなります。

大師堂には、やばそうな賓頭盧尊者(びんずるそんじゃ)もいます。自分の悪い箇所を撫でます。

大師堂と同時に完成した『宝聚殿八角堂』。学業成就・受験祈願のため、文殊菩薩を祀っています。

奥の建物は『心経宝塔』です。弘法大師が平城天皇の病気平癒のため、般若心経の祈祷をしたことから、全国の信者の写経を奉納しています。

俳句界の草分け岡村呉天翁が、天保15年(1844)に建立した芭蕉の句碑です。「春の夜や 籠人ゆかし 堂の隅」

『菩薩の道場』最初のお寺の見所はまだまだありますが、いいかげん長くなったのでやめときます。

駐車場に向かうまでのこちらの店では、「河内晩かん」を中心にお土産を売っています。

「河内晩かん」の果皮が認知症の予防に非常に良いらしく、これから注目の柑橘類です。

お気軽にご相談ください

株式会社 アワーサポート

TEL 088-636-1717 FAX 088-636-1670

〒770-8008 徳島県徳島市西新浜町1丁目6-34

営業時間:9:00〜18:00(土日祝日休み)

上記以外の時間も連絡可