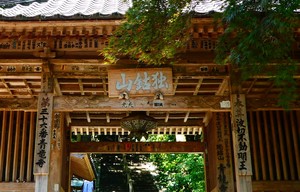

第36番 青龍寺

2016/07/31

第35番清瀧寺の『さんずい』を取れば第36番青龍寺(しょうりゅうじ)です。

唐の青龍寺で、恵果から密教の秘法を伝授された弘法大師は、報恩のために青龍寺を建立しようと決心します。

大師は、唐から独鈷杵(とっこしょ)を東の空に向け投げました。

帰国後、この地の老松に引っかかっているのを見つけ、独鈷山青龍寺と名付けたそうです。

本堂まではこの170段の石段を登ります。

元横綱・朝青龍は明徳義塾時代にこの石段でトレーニングをしていたそうです。

青龍寺は朝青龍のしこ名の由来にもなりました。

石段の途中には三重塔があります。

石段の途中で滝修行もできます。

石段を登ると本堂が見えます。

本堂、大師堂、薬師堂と並んでいます。

本尊の波切不動明王は、大師が唐からの帰国の際に、暴風雨を鎮めるために現れ、宝剣で波を切って救ったとされます。

空海が遣唐使船団として出航した時には、4隻の船団のうち、唐に到着したのは2隻のみ。

しかも、はるか南の福州という所に漂着し、海賊に間違えられます。

日本の大使が現地の中国人監察使にいくらかけ合っても信じてくれません。

そこで、空海が嘆願文を書くと地元の観察使はこれを見て驚嘆し、態度を一変させて便宜を図ってくれたのです。

空海の書は中国人が見ても驚くほど、信用に足る見事な文章でした。その文章は『性霊集』にあります。

納経所の隣に恵果堂があります。恵果は密教の正統を受け継ぐ唯一の僧でした。

都の長安へ行った空海は、その後、恵果のいる青龍寺を訪ねました。

空海の天才的な才能を見抜いた恵果は「そなたのような人物がやって来るのを待っていた!」と大変喜びました。

密教では、師を『阿闍梨(あじゃり)』と言います。

既に60歳になっていた恵果は自分には時間がないことを悟っており、大慌てで灌頂(かんじょう)を受けさせ、後継者を得ようします。すでに密教の理論を理解していた空海もそれに応え、凄いスピードで吸収していきます。

密教の金剛界と胎蔵界、2つの系統をまとめた恵果、それを受け継いだのは空海と義明の2人しかいません。

しかも義明は若くして亡くなりました。

恵果阿闍梨のお墓をまつっています。

空海が、正当な密教僧として伝授できる『阿闍梨位の伝法灌頂』を受け全てを修了した後、数カ月して恵果が他界しました。

空海が、恵果の元を訪れるのが少しでも遅れていたら、四国八十八か所も、仏教界も、日本の姿も、全然違ったものになったかもしれません。

そういった縁もあり中国西安にある青龍寺は、空海記念堂が建った折に、四国八十八カ所の番外の0番札所となっています。

青龍寺の奥の院が、国民宿舎土佐のすぐ近くにあります。歩くと時間かかりますが、車だとすぐです。

明徳義塾高校の前の横浪ラインを走ります。

途中、奥の院への入口がありますが、暑いので、より近い国民宿舎土佐に行きます。

国民宿舎土佐の脇からの奥の院の入口は、分かり難いです。隠れ通路のようです。

静寂な山中に、鳥居がたくさん並びます。

三十六童子からは土足厳禁、裸足で参拝します。サンダルが用意されていましたが、よけいに汚れているようです。

本尊は、青龍寺と同じ波切不動明王です。

奇妙な石像があります。

神聖な場所であることを、ひしひしと感じます。

参拝した後はお堂にお尻を向けないように後退りしながら戻ります。

戻り切ったところには、段差があるので、コケること間違いなし。気を付けましょう。

次の第37番岩元寺までは約60㎞の長丁場。歩き遍路にとっては、宇佐大橋に戻る王道ルートがあります。

他にも、横浪スカイラインを歩くルートがあります。

景色は良いですが、くねくね道でアップダウンも多く、推奨されてないみたいです。

あまり知られていませんが、巡行船に乗るルートもあります。道路が整備されていない時代に使われていたようです。

『有限会社武市水産』の裏側に乗り場はあります。

様々なルートを選択して進んでいく、これも歩き遍路の醍醐味のひとつでしょう。

お気軽にご相談ください

株式会社 アワーサポート

TEL 088-636-1717 FAX 088-636-1670

〒770-8008 徳島県徳島市西新浜町1丁目6-34

営業時間:9:00〜18:00(土日祝日休み)

上記以外の時間も連絡可