別格第15番 箸蔵寺

2017/02/25

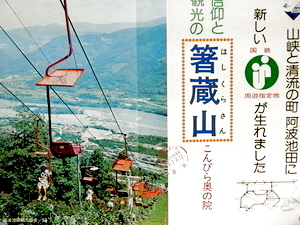

「はしくらさん」へのロープウェイです。小さなゴンドラ、支柱を過ぎる際、ガクンと揺れました。

変な音楽が流れ続けるゴンドラの中、徳島県三好市を流れる吉野川を見下ろします。

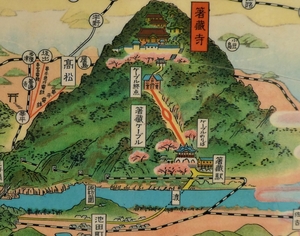

ロープウェイで行くと、仁王門の上を通り過ぎます。

ロープウェイで通り過ぎた仁王門を歩いて見に行きました。現場では、土産物屋が廃屋になっています。

1999年(平成11年)まで、リフトがここまでやって来て、ここからロープウェイで上がって行きました。

さらに戦前の1930年(昭和5年)には、早くもケーブルカーが開通。当時の人気寺ぶりが窺えます。

支柱のすぐ下には高灯籠が建っています。1884年(明治17年)築です。

吉野川を進む舟の灯台の役割を果たしていました。

石段を上がると仁王門です。二階建て、二重門の巨大な仁王門。

1880年(明治13年)築で、高知県から移築されたそうです。

大きな草鞋が歩き遍路の辛さを物語ります。

顔がはがれて、仮面の中から何かが飛び出しそうな仁王像。

仁王門を離れて少し歩くと鳥居があります。仁王門と鳥居が同居する箸蔵寺です。

朱色の蛸橋を渡ります。

蛸橋では天狗が守っています。

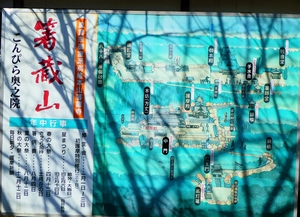

長い石段を登って行きます。しばらくするとまた鳥居があります。

「金毘羅(こんぴら)大権現」とあります。箸蔵寺の本尊です。

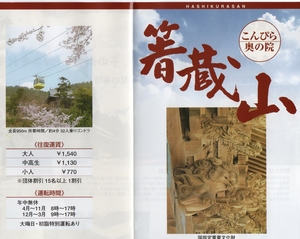

『こんぴら奥の院』と看板にもあります。ちなみに、「こんぴらさん」は金刀比羅宮ではありません。

神仏分離により、金毘羅大権現を祀っていた松尾寺が、金刀比羅宮(ことひらぐう)という神社になりました。

そして、金刀比羅宮は大物主神(おおものぬしのかみ)と崇徳天皇が祀られるようになります。

金毘羅大権現がいない金刀比羅宮は、もはや「こんぴらさん」ではないのですが、未だに「こんぴらさん」と親しまれています。一方、金毘羅大権現を祀る松尾寺は、金刀比羅宮の参道を外れた片隅にあるそうです。

この「こんぴら」奥の院のチラシを見ると、箸蔵寺は金刀比羅宮の奥の院かと勘違いします。

また、金刀比羅宮も「こんぴら」さんと勘違いしています。

勘違いしたままの方が、箸蔵寺も金刀比羅宮も都合がいいのです。

石段をどんどん登って行きます。石段の多さは金刀比羅宮を彷彿とさせます。

薬医門の中門をくぐると、納経所や宿坊、書院のある大規模な本坊があります。

護摩殿は、本殿と同じように複合社殿です。入母屋造りの外陣、宝形造りの奥殿を切妻造りの内陣で繋いでいます。

護摩殿は本殿まで辿り着けない人のために、本殿の代わりに参拝できます。彫刻の鮮やかさも本殿と同じです。

ぼけ封じ観音がいました!

ぼけ封じ観音は、おじいさんとおばあさんの救われた表情を拝見して和みましょう。

鐘楼堂があります。下層の柱の間を板壁で囲った楼造りという建物。

綱を引き下ろして鳴らします。珍しい撞き方。

鐘楼門の内壁には所狭しと落書きが…。昭和40年代後半のものが多いのは何故でしょう。

さらに石段を登って行くと、ようやく本殿です。

本殿は、凄い迫力。本殿と呼ぶのは神仏習合の名残りを残す箸蔵寺ならでは。

彫刻も細かい。細部まで意匠をこらしていて、飽きさせません。

天狗額も不気味でいい感じ。

本殿の右奥には観音堂があります。江戸時代初期の建物で、箸蔵寺では最古のものです。彩色が鮮やかだったことでしょう。

本殿の左側には御影堂(みえいどう)。四国八十八カ寺での大師堂に当たります。

御影堂の裏には四国八十八カ所お砂踏みがあります。かつてここにも巨大な建築物があったと思われます。

五大力尊には、お迎え童子がいます。人のために尽くす、凛々しい姿にご注目。

天神社は学問の神様である菅原道真公をお祀りしています。

薬師堂は、病を治す薬師如来をお祀りしています。

神様、仏様が入り乱れた江戸時代までの面影を残す貴重な箸蔵寺でした。

お気軽にご相談ください

株式会社 アワーサポート

TEL 088-636-1717 FAX 088-636-1670

〒770-8008 徳島県徳島市西新浜町1丁目6-34

営業時間:9:00〜18:00(土日祝日休み)

上記以外の時間も連絡可