第44番 大寶寺

2016/10/15

久万高原町には、44番札所大寶寺(だいほうじ)と45番札所岩屋寺があります。

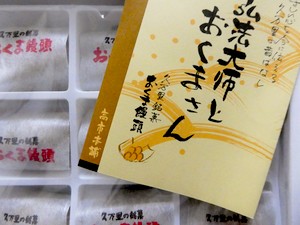

町中には、於久万大師(おくまだいし)があります。

於久万大師のすぐ近く、高市本舗の『おくま饅頭』が有名です。「おくま」というおばあさんが弘法大師を泊めてあげて、この饅頭をお接待したそうです。

弘法大師はその恩に報いるため、おくまさんの願いを聞きました。

「ずいぶん寂しいところなので、人が集まる町にしてほしい」

するとたくさんの人が訪れ、おくまばあさんの名前をとって「くままち」と呼ばれるようになったそうです。

そして今、また人口減少に悩む久万高原町。「わが町をこのまま放っておけない」と先日、河野忠康氏が町長に初当選しました。明治大学の先輩です。がんばってほしいです。

大寶寺周辺は老木に囲まれています。うっそうと茂る木々の合間を、ひんやりと澄んだ空気が流れます。

遍路もなかった頃の四国では、修験道らの山岳修行が流行っていました。

修行の場所を辺路(へじ)と言い、今は遍路と言われます。

とりわけ、石鎚山では修験道の始まりともされる役行者(えんのぎょうしゃ)といわれる者等が修行していました。

四国の辺路修行に来た空海もこの石鎚山を訪れました。空海が著した『三教指帰』にも書かれています。

石鎚山の麓にある大寶寺、岩屋寺(元々大寶寺は岩屋寺と一つでした)は、空海が歩いた重要な場所です。

桧は樹齢400〜500年、杉は樹齢800〜1000年といわれる老木がたくさん生育しています。

空海がここを訪れたのは、それよりもずっと前の1200年前。

豪壮な仁王門、山岳修行の厳しさをひしひしと感じます。

あまりに大きな草鞋。昔は、明石寺からこの大寶寺までが最難関だと言われていました。健脚祈願の想いを感じます。

鐘楼は2つあり、左側は第二次大戦で亡くなった英霊を供養するために建立されたもの。

右側の鐘楼はもともとのもの。

長曾我部氏の兵火に遭うなど、三度に渡って焼失しました。そのたびに再興されました。

総檜造りの御影堂(大師堂)です。

6世紀の頃、十一面観世音菩薩を猟師が発見し、安置したのが始まり。

種田山頭火の句碑や、四国八十八所の中でも最古の芭蕉塚があります。

大寶寺だからなのか、池には宝船がありました。荘厳な境内の中で、ここだけ異彩を放っています。

お気軽にご相談ください

株式会社 アワーサポート

TEL 088-636-1717 FAX 088-636-1670

〒770-8008 徳島県徳島市西新浜町1丁目6-34

営業時間:9:00〜18:00(土日祝日休み)

上記以外の時間も連絡可